Auswertung

Datenvisualisierung

Empfehlungen zur Datenvisualisierung

Ein wichtiger Bestandteil der Datenauswertung ist die Visualisierung der Daten. Ähnlich wie bei der Gestaltung von Lernmaterialien sollen auch hier einige ausgewählte Empfehlungen für die Darstellung der erhobenen Daten aufgeführt werden:

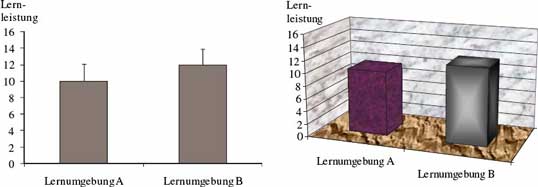

- Daten in den Vordergrund stellen: Bei der Datenvisualisierung sollten stets die im Datensatz befindlichen Informationen dargestellt und Abbildungen nicht zum Selbstzweck eingefügt werden. Abbildung 25 illustriert diese Gestaltungsempfehlung, die mit der nachfolgenden Empfehlung zusammenhängt.

- Weniger ist (oftmals) mehr: Um die Daten in den Vordergrund zu stellen, bietet sich der Verzicht auf unnötige Designelemente an (vgl. auch Rost, 2005; Schnotz, 1994), die den Betrachter von den eigentlichen Informationen ablenken (vgl. Abbildung 25). Diese Empfehlung ist deckungsgleich mit den Grundansätzen der CLT und CTML sowie der Gestaltungsempfehlung der Einfachheit für (Hyper-)Texte. Zu beachten ist, dass die Erstellung optisch ansprechender Abbildungen dieser Empfehlung nicht widersprechen muss!

- Aufgeführte Gestaltungsempfehlungen beachten: Die bereits aufgeführten Gestaltungsempfehlungen lassen sich zum Teil auf die Visualisierung von Daten übertragen. So können beispielsweise Signalisierungen in Form von Pfeilen oder farbigen Hervorhebungen genutzt werden, um die Aufmerksamkeit des Bildbetrachters in einer komplexen Abbildung auf zentrale Aspekte zu lenken.

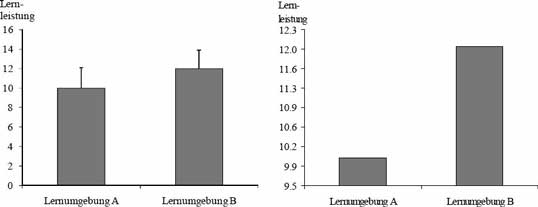

- Zusammenhänge in den Daten nicht vortäuschen: Visualisierungen sollten nicht dazu genutzt werden, fehlende Zusammenhänge oder Unterschiede im Datensatz vorzutäuschen oder solche Fehlinterpretationen nahezulegen. Dies kann beispielsweise durch (un-)geschickte Wahl der Achsenskalierung (Beller, 2008) und Verzicht auf Fehlerindikatoren entstehen (Abbildung 26). Die aufgeführte Empfehlung impliziert jedoch nicht, dass man die Ordinate (y-Achse) zwangsläufig bei Null beginnen lassen muss. Besonders für Variablen, bei denen eine Merkmalsausprägung von Null de facto gar nicht erreicht werden kann (z.B. IQ-Werte), sollte die Skalierung nicht von Null aus starten, da hierdurch bestehende Merkmalsunterschiede leicht unterschätzt werden können.

- Abbildung 26: Beispiele graphischer Veranschaulichungen. Links: Säulendiagramme mit nach oben abgetragenen Fehlerindikatoren (Standardabweichungen). Rechts: Säulendiagramme ohne Fehlerindikatoren und (un-)geschickte Wahl der Achsenskalierung, welche die Unterschiede zwischen den beiden Lernumgebungen stark hervorhebt.

- Klarheit herstellen: Dieser Aspekt bezieht sich auf eindeutige Beschriftungen in Visualisierungen, aber auch auf "semantische Eignung" der visuellen Merkmale (Schnotz, 1994). Beispielsweise sind verschiedene Farben zur Darstellung qualitativer Unterschiede (z.B. verschiedene politische Parteien) geeignet, nicht jedoch zur Abbildung quantitativer Merkmalsausprägungen (z.B. IQ-Leistungen). Schnotz (1994) versteht unter dem Begriff Klarheit auch die problemlose Erkennbarkeit der graphischen Elemente, die spontane visuelle Zusammenfassung zusammengehöriger Komponenten (beispielsweise aufgrund gleichen Aussehens oder räumlicher Nähe) sowie die eindeutige Zuordnung von Beschriftungen und visuellen Elementen. Darüber hinaus sollten in Abbildungen implizite Ordnungen (z.B. Wahl der Reihenfolge nach dem prozentualen Anteil, vgl. Tabelle 2) beachtet werden, die als ordnungsstiftende Elemente dienen können (Schnotz, 1994).

Weitere Empfehlungen

Weitere und spezifischere Gestaltungsempfehlungen finden sich bei Schnotz (1994), Schumann und Müller (2000) sowie Tufte (2001). Trotz dieser Hinweise müssen bei der Datenvisualisierung – ebenso wie bei der Gestaltung von Lernmaterialien – häufig Entscheidungen getroffen werden, zu denen keine spezifischen Gestaltungsempfehlungen vorliegen.

Ausreißer

Ausreißer